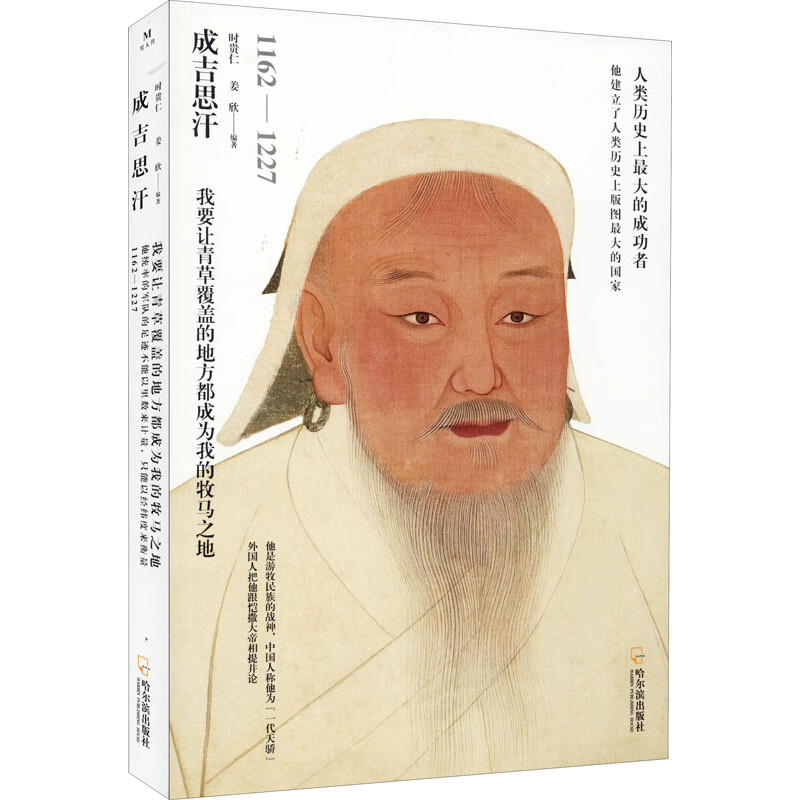

#电子书截图

#电子书简介

大乘佛教本体论的思维模式决定了其修行方法及最终目标(或最高境界)不仅与中国传统儒学有着重大的区别,而且与原始佛教也不尽相同。印度原始佛教基于“缘起”理论,反对一切实体的存在,它视身为五蕴和合之假象或幻影,认为人生的一切痛苦都根源于“五取蕴苦”,要摆脱这种种痛苦,就要历劫苦修,作为最高境界的“涅槃”则是“灰身灭智,捐形绝虑”,亦即死亡之代称;到了大乘佛教,这种情况就开始发生变化。

由于受到婆罗门教大梵本体、梵我一如思维模式的影响,大乘佛教的般若实相说逐渐孕育出一个抽象的本体。例如,与原始佛教视释迦牟尼为“亦在僧数”,差别只是他比一般僧侣更有修养、更有学问,大乘佛教释“如来佛”为“乘如实道,来成正觉,来化群生”,亦即佛是“真如”本体之体现;又如,大乘佛教的“一实相印”,就是把实相作为一切诸法之本体;再如,大乘佛教的佛性理论,也把“佛性我”作为一切众生、诸佛的本体。本体论的思维模式使得大乘佛教在修行方法上,逐渐地把小乘佛教之历劫苦修变为证悟本体;至于最高境界,大乘佛教则以“反本归极”“与本体合一”为终的。

实际上,当大乘佛教发展到以本体论的思维模式为依托之后,其修行方法一定要随之发生变化——因为“本体”之为物,是“无声无臭”“无形无象”的,它不同于某种有形有象的“实体”,如果说实体是可以由“部分”相加而成,那么,再多的“部分”相加也不能构成“本体”,因此,对于本体的把握不可能通过积累“部分”的认识来实现,用佛教的术语说,要“得本称性”“反本归极”唯有“顿悟”,不能“渐修”。诚然,大乘佛教并没有完全否定“渐修”,但是这种“渐修”只能为“顿悟”创造条件,奠定基础,用竺道生的话说,只是“资彼之知”,虽不无“日进之功”,最终目标之实现,则非“顿悟”不可。因此,大乘佛教多以“顿悟”为极致,中国禅宗更直言“唯有顿悟一门,即得解脱”。大乘佛教对于达到最高境界何以要“顿悟”而不能“渐修”曾有过许多颇为深刻的论述,例如,相传为僧肇所著的《涅槃无名论》就说过这样一句话:“心不体则已,体应穷微。而曰体而未尽,是所未悟也。”b这是对“渐悟”说的驳斥,意谓对于本体之体悟,不悟则已,既悟则属全体,不可能这次悟此部分,下次悟另一部分,因为本体是不可分的,或者说“理”是不可分的。对此,竺道生及后来的禅宗更有详尽的论述。

在竺道生看来,所谓佛者,即“反本称性”“得本自然”之谓,而此“本”乃无形无相、超绝言表的,故不可以形得,不可以言传,而贵在得意,因此,道生倡“象外之谈”“得意之说”;又,此本体乃一纯全之理体,是一而不二的,故体悟此本体的智慧也不容有阶级次第之分,而应以“不二之悟,符不分之理”。可见,竺道生的“顿悟”学说,完全是以本体之理不可分的思想为基础。

至于禅宗,更提倡“经是佛语,禅是佛意”,禅只可意会,而不可言传。此中之理论根据,也是把“本来是佛”之“本心本体”视为一包罗万象之整体,对此“本心本体”之证悟,只能“默契意会”“直下顿了”,故禅宗倡“以心传心”“直指便是”,反对在语言文字上讨意度。

总之,不管是竺道生还是禅宗,甚至于天台、华严各宗,尽管它们具体的思想内容不尽相同,但在一点上是共同的,即由于它们都以本体论的思维模式为依托,因此,都以“反本归极”“体证佛性”为终的,都把“回归本体”“与本体合一”作为最高的境界,而此一最高境界的实现,又都借助于“悟”,特别是“顿悟”。

我们再回过头来看看儒家的修养理论和最高境界的实现是建立在一种什么样的思维模式基础上的。

儒家最高的理想境界是成贤作圣,或者进一步说,是“内圣外王”。而此一理想境界的实现,主要是依靠修养心性。基于“天人合一”的思维模式,儒家把道之大原归诸“天”,因此,作为儒家理想人格的圣贤,一个最基本的要求就是“知天”,体认“天道”。而要做到“知天”,儒家提出的最基本的方法就是“尽心、知性,则知天”。所谓“尽心”,按《孟子》说法,也就是“存心、养心、求放心”。“存心”者,即是保存“天命”之心性的完美无缺,使“不失其赤子之心”(《孟子·离娄下》);“养心”“求放心”者,实际都是指清心寡欲、克除不正当之欲念。此三者说法上虽略有差异,实际上都是通过一种内省工夫去体认“天道”。

通过内省工夫去体认“天道”的修行方法,儒家“诚”的理论有更详尽的论述。《孟子》曰:“是故诚者,天之道,思诚者,人之道也”“自诚明,谓之性,自明诚,谓之教”。此中之“诚”,实是一种作为圣人本性之原的道德规范,亦即“天道”;而所谓“思诚”“诚之”“明诚”,则是一种主观内省工夫,儒家认为,通过这种主观内省工夫,人们就可以由“心”“性”上达于“天道”,从而达到“天人合一”的境界。这有如《中庸》所说:“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”——可以说,这就是传统儒家在

修行方法上所遵循的最基本的思想路数及其所要达的最高境界,亦即通过对当下心性的内省工夫,使之一达于“天道”,进而实现“天人合一”之最高境界。

这里有一个问题需要指出,亦即传统儒学的所谓“诚”,并不像某些人和某些著作所说的那样,本身就是圣人的一种“境界”。如果此说成立,那么也就等于说天之道即圣人之道、圣人之性,这就意味着,传统儒学的“诚”已具有本体的意义。实际上,这是后儒的思想,特别是宋明理学家们的思想,而不是传统儒学的思想,因为,在传统儒学那里,虽然是以“天人合一”的思维模式为依托,但这种“合一”,多少带有二物合而为一的味道,亦即“天道”是源,“人道”是流,“天道”是本,“人道”是末,尽管圣贤可以通过“尽心”“思诚”达到与天道合一的境界,但“天人”并非原本是一体,只是到了宋儒,才提出了所谓“天人本无二,更不必言合”的思想。此中之关键,乃是佛教本体思维模式及其“反本归极”修行方法的影响。

确实,在宋明理学家那里,“诚”成了一种至高无上的宇宙和道德本体。理学开山鼻祖周敦颐在《通书》中说:“诚者,圣人之本。大哉乾元,万物资始,诚之源也。”此后,不管是理学还是心学,都既把“诚”作为“天之道”,又把“诚”作为一种人伦道德之本体,认为要成贤作圣,最根本的修养工夫,就是要“明诚”。朱熹说:“诚则无不明矣,明则可以至诚。”张载也说:“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一,致学可以成圣,因得天而未始遗人。”王守仁则说:“良知无所伪而诚,诚则明矣。自信,则良知无所惑而明,明则诚矣。”虽然理学家与心学家在强调“自明诚”与“自诚明”上有分歧,理学家讲“自明诚”,注重“道问学”,心学家们讲“自诚明”,强调“尊德性”,但二者都把发明、洞见此道德本体作为最根本的修行方法,把“至于诚”“与本体合一”作为最高的道德境界,这一点,陆王心学表现得尤为明显。他们所谓“发明本心”和“致良知”,实际上就是发明此道德本体并进而与此本体合一。这自然使人想起禅宗的“明心见性”。禅宗“明心见性”之旨趣无非要人悟得此“本心本体本来是佛”;而宋儒之“自诚明”也罢,“自明诚”也罢,乃至“发明本心”“致良知”等,也同样是要洞明此作为“天道”“人道”之本体的“诚”或者“本心”“良知”,字眼虽有小异,思想路数却毫无二致,都是强调“明本”“反本”“与本体合一”。

由于宋明理学也把“明本”“反本”作为一家思想之归趣,这就使得理学家在修行方法上也逐渐走上注重证悟的道路——因为对于本体的体会只能采取意会或证悟的方法。对此,朱子有“豁然贯通”之说,陆子更提倡“悟则可以立改”,以致张南轩曾评陆学多类禅扬眉瞬目之机;王阳明说得更直接和明白:“本体工夫,一悟尽透”。实际上,当理学采用了佛教的本体论的思维模式和把“明本”“反本”作为一家思想之归趣之后,在修行方法上必定会走上注重证悟的道路。

自序

儒学篇

挖掘儒家“人学”思想的当代价值

儒家天论

陆九渊伦理思想探微

对船山哲学的本体论思考

王夫之辩证法体系探索

佛学篇

缘起论是佛法的理论基石

顿悟与渐修

性具与性起

——天台、华严二宗佛性思想比较研究

简论中国佛教的佛性学说与因果观

祖师禅与分灯禅

——兼论中国禅与日本禅

从祖师禅到看话禅

——宋元禅学管窥

禅宗前后期思想比较研究

禅净异同论

儒佛交融篇

试论佛教对中国传统思维模式的影响

佛性与人性

——论儒佛之异同暨相互影响

柳宗元与佛教

朱子学与佛学

佛性·本心·良知

——陆王心学与佛学

佛性学说与中国传统文化

宋元时期佛儒交融思想探微

论六祖革命

禅宗何以能成为中国佛教的代表

人间佛教与佛教的现代发展

对“顿悟”“体证”的哲学诠释

中国佛学是中国哲学之主干

——忆孙老的关注与鼓励对佛学研究

大师千古,风骨长存

——深切缅怀任公、季老二位恩师

儒家就像粮店,那是生活的必需品;佛家就像百货店,琳琅满目,你进去逛一下,不买东西也有收获。

——南怀瑾

佛教与中国文化完全打成一片,而无法分割了。我们相信,在未来的世代中,佛教必能一如既往,进一步与全人类的先进文化相结合,开出更加绚丽的花朵。我们佛教徒必将以更加精进勇猛的精神,深入学习五明,广行利他事业,为全人类的和平、进步和幸福的光辉远景作出前所未有的贡献。

——赵朴初

佛法能够解决你们的所有问题。

——宗萨蒋扬钦哲仁波切

归真培元,方得固本。《儒学与中国佛学》是赖永海先生关于儒学和佛学的相关研究著作,收录先生26篇颇具代表性的相关研究文章。

《儒学与中国佛学》分为 “儒学篇”“佛学篇”和“儒佛交融篇”三个部分,较为系统地论述了儒学与中国佛学由相互影响到走向融合的历史进程,深入细致地分析了形成这种历史走向的内在学理及社会实践等方面的原因,并联系实际对中国的哲学宗教的发展提出了自己的展望,不仅对当下中国文化的复兴具有重要的指导意义,亦为增强文化自信心,民族自豪感和凝聚力提供了不可或缺精神动力,是一部重量级的儒佛研究著作。

《儒学与中国佛学》是我过往研究儒学、佛学及儒佛相互关系的论文集,按体例得有个自序,思考再三,最终选择了回顾近四十年来的学思历程,也算是对文集的一个注脚。

我正式发表“学术论文”,当是从我的硕士论文《王夫之辩证法体系探索》分解出来、分别刊载于《求索》杂志和《中国哲学》的四篇文章。这次要出论文集,重新浏览了这篇硕士论文,颇有感触。

如果说完成于1985年的博士论文《中国佛性论》,是“闭关”三年的产物,那么,《王夫之辩证法体系探索》可以说是我“十年寒窗”的结果。当然,作为硕、博士论文,导师的指导至关重要,借此再一次由衷感谢把我引上学术之路、并一步步牵着我向前走的硕、博士生导师任继愈先生!衷心感谢我的博士生导师孙叔平先生!

“文化大革命”和“上山下乡”,对于我们这一代人是一段怎么也抹不去的记忆!

1971年我被送到“小三线”的宁化、清流、归化,在大山沟的兵工厂当工人。业余饭后百无聊赖,总会不由自己地顺手抓起书翻翻,久而久之成了习惯,读书几乎成了我在兵工厂期间唯一的业余爱好。

“机会总是留给那些有准备的人”,这句话颇有“预则立”的意味,劝人凡事都应未雨绸缪、早做准备,免得机会来了抓不住。但在现实生活中,“无心插柳柳成荫”的事也是经常发生的。在那个“读书无用论”甚嚣尘上的年代,说读书是为了日后有好的“前途”,恐怕很少人有这样的“大智慧”,实际上更多的是“无聊才读书”,但成了“习惯”之后,或者说成为一种“爱好”之后,同有些人喜欢旅游、摄影或足球是没有多少差别的。记得在20世纪70年代初,我在当“工农兵学员”时确实读了不少的书,但那确实仅仅是因为“爱好”。

有一点连我自己至今也未完全搞明白,为什么自中学毕业后,我就对哲学有一种特别的偏爱。记得1973年报考大学时,我所填报的三个志愿:第一是哲学,第二是哲学,第三还是哲学。当时我对哲学真的有一种非常强烈的“情结”:好像除了哲学之外,其他的专业、学科都索然无味!这可能与我早年所读的书有关。在我攻读硕士学位之前,对我影响最大的当是马克思主义经典著作,还有黑格尔哲学。虽然从20世纪80年代之后我的研究方向逐渐转到了中国哲学和佛学,但在相当长的一个时期内,就学术根基和研究方法而言,马克思和黑格尔确实是对我影响最大的两位思想家。这一点,我的硕士论文《王夫之辩证法体系探索》可以做个“见证”。

直接影响我硕士论文的,是我对于辩证法体系的理解,还有黑格尔“对于辩证法的研究与叙述应该采取‘抽象—具体’”的方法,以及马克思在《资本论》中以“商品”为“细胞”推导出“剩余价值”所贯彻的“逻辑”。可以这么说,我的《王夫之辩证法体系探索》只是这种“方法”与“逻辑”的一个“沙盘”推演。

之所以花这么多的笔墨去谈论《王夫之辩证法体系探索》,是因为它在一定程度上代表着我“做学问”的方法和“思路”。后来的博士论文,基本上是“如法炮制”。“攻博”三年,基本上就做一件事——读书!大量、系统地研读原著。当年可供利用的佛学研究成果比较少,这似乎是坏事,但又有个好处,即逼着自己去读原著,去搜集原始资料。当时搜集和整理材料的方法也很“原始”:做卡片,然后把卡片进行分类整理。通过整理卡片,论文的框架和思路也逐渐“浮出水面”了。

这种读书和做笔记、做卡片的方法虽然“很笨”,但效果却是始料未及的:在确定了论文的整体思路和框架结构后,我只用了四十天的时间,就完成了近三十万的《中国佛性论》。当然,时代变了,现在已是“大数据”时代,这种方法也许已经成明日黄花了,但坚持大量地研读原著、搜集原始资料,并对这些原始资料不断地进行分类、整理,对于做出具有原创性的成果来说,仍然不失为一种行之有效的做法。

近几年来,传统文化重新受到社会各界的重视,各地相继创立了许多研究和传承优秀传统文化的团体和机构,其中,贵阳孔学堂做得最出色,在海内外具有很高的知名度和较大的影响力。孔学堂书局也相继出版了许多著名学者的论著。蒙书局同仁的抬爱,让我把《儒学与中国佛学》也交由他们出版,虽拖宕再三,最终还是把文稿汇集起来了。在汇编文集过程中,重读了过往的一些著述,颇有感触,聊寄数语,是为序。

大乘佛教本体论的思维模式决定了其修行方法及最终目标(或最高境界)不仅与中国传统儒学有着重大的区别,而且与原始佛教也不尽相同。印度原始佛教基于“缘起”理论,反对一切实体的存在,它视身为五蕴和合之假象或幻影,认为人生的一切痛苦都根源于“五取蕴苦”,要摆脱这种种痛苦,就要历劫苦修,作为最高境界的“涅槃”则是“灰身灭智,捐形绝虑”,亦即死亡之代称;到了大乘佛教,这种情况就开始发生变化。

由于受到婆罗门教大梵本体、梵我一如思维模式的影响,大乘佛教的般若实相说逐渐孕育出一个抽象的本体。例如,与原始佛教视释迦牟尼为“亦在僧数”,差别只是他比一般僧侣更有修养、更有学问,大乘佛教释“如来佛”为“乘如实道,来成正觉,来化群生”,亦即佛是“真如”本体之体现;又如,大乘佛教的“一实相印”,就是把实相作为一切诸法之本体;再如,大乘佛教的佛性理论,也把“佛性我”作为一切众生、诸佛的本体。本体论的思维模式使得大乘佛教在修行方法上,逐渐地把小乘佛教之历劫苦修变为证悟本体;至于最高境界,大乘佛教则以“反本归极”“与本体合一”为终的。

实际上,当大乘佛教发展到以本体论的思维模式为依托之后,其修行方法一定要随之发生变化——因为“本体”之为物,是“无声无臭”“无形无象”的,它不同于某种有形有象的“实体”,如果说实体是可以由“部分”相加而成,那么,再多的“部分”相加也不能构成“本体”,因此,对于本体的把握不可能通过积累“部分”的认识来实现,用佛教的术语说,要“得本称性”“反本归极”唯有“顿悟”,不能“渐修”。诚然,大乘佛教并没有完全否定“渐修”,但是这种“渐修”只能为“顿悟”创造条件,奠定基础,用竺道生的话说,只是“资彼之知”,虽不无“日进之功”,最终目标之实现,则非“顿悟”不可。因此,大乘佛教多以“顿悟”为极致,中国禅宗更直言“唯有顿悟一门,即得解脱”。大乘佛教对于达到最高境界何以要“顿悟”而不能“渐修”曾有过许多颇为深刻的论述,例如,相传为僧肇所著的《涅槃无名论》就说过这样一句话:“心不体则已,体应穷微。而曰体而未尽,是所未悟也。”b这是对“渐悟”说的驳斥,意谓对于本体之体悟,不悟则已,既悟则属全体,不可能这次悟此部分,下次悟另一部分,因为本体是不可分的,或者说“理”是不可分的。对此,竺道生及后来的禅宗更有详尽的论述。

在竺道生看来,所谓佛者,即“反本称性”“得本自然”之谓,而此“本”乃无形无相、超绝言表的,故不可以形得,不可以言传,而贵在得意,因此,道生倡“象外之谈”“得意之说”;又,此本体乃一纯全之理体,是一而不二的,故体悟此本体的智慧也不容有阶级次第之分,而应以“不二之悟,符不分之理”。可见,竺道生的“顿悟”学说,完全是以本体之理不可分的思想为基础。

至于禅宗,更提倡“经是佛语,禅是佛意”,禅只可意会,而不可言传。此中之理论根据,也是把“本来是佛”之“本心本体”视为一包罗万象之整体,对此“本心本体”之证悟,只能“默契意会”“直下顿了”,故禅宗倡“以心传心”“直指便是”,反对在语言文字上讨意度。

总之,不管是竺道生还是禅宗,甚至于天台、华严各宗,尽管它们具体的思想内容不尽相同,但在一点上是共同的,即由于它们都以本体论的思维模式为依托,因此,都以“反本归极”“体证佛性”为终的,都把“回归本体”“与本体合一”作为最高的境界,而此一最高境界的实现,又都借助于“悟”,特别是“顿悟”。

我们再回过头来看看儒家的修养理论和最高境界的实现是建立在一种什么样的思维模式基础上的。

儒家最高的理想境界是成贤作圣,或者进一步说,是“内圣外王”。而此一理想境界的实现,主要是依靠修养心性。基于“天人合一”的思维模式,儒家把道之大原归诸“天”,因此,作为儒家理想人格的圣贤,一个最基本的要求就是“知天”,体认“天道”。而要做到“知天”,儒家提出的最基本的方法就是“尽心、知性,则知天”。所谓“尽心”,按《孟子》说法,也就是“存心、养心、求放心”。“存心”者,即是保存“天命”之心性的完美无缺,使“不失其赤子之心”(《孟子·离娄下》);“养心”“求放心”者,实际都是指清心寡欲、克除不正当之欲念。此三者说法上虽略有差异,实际上都是通过一种内省工夫去体认“天道”。

通过内省工夫去体认“天道”的修行方法,儒家“诚”的理论有更详尽的论述。《孟子》曰:“是故诚者,天之道,思诚者,人之道也”“自诚明,谓之性,自明诚,谓之教”。此中之“诚”,实是一种作为圣人本性之原的道德规范,亦即“天道”;而所谓“思诚”“诚之”“明诚”,则是一种主观内省工夫,儒家认为,通过这种主观内省工夫,人们就可以由“心”“性”上达于“天道”,从而达到“天人合一”的境界。这有如《中庸》所说:“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”——可以说,这就是传统儒家在

修行方法上所遵循的最基本的思想路数及其所要达的最高境界,亦即通过对当下心性的内省工夫,使之一达于“天道”,进而实现“天人合一”之最高境界。

这里有一个问题需要指出,亦即传统儒学的所谓“诚”,并不像某些人和某些著作所说的那样,本身就是圣人的一种“境界”。如果此说成立,那么也就等于说天之道即圣人之道、圣人之性,这就意味着,传统儒学的“诚”已具有本体的意义。实际上,这是后儒的思想,特别是宋明理学家们的思想,而不是传统儒学的思想,因为,在传统儒学那里,虽然是以“天人合一”的思维模式为依托,但这种“合一”,多少带有二物合而为一的味道,亦即“天道”是源,“人道”是流,“天道”是本,“人道”是末,尽管圣贤可以通过“尽心”“思诚”达到与天道合一的境界,但“天人”并非原本是一体,只是到了宋儒,才提出了所谓“天人本无二,更不必言合”的思想。此中之关键,乃是佛教本体思维模式及其“反本归极”修行方法的影响。

确实,在宋明理学家那里,“诚”成了一种至高无上的宇宙和道德本体。理学开山鼻祖周敦颐在《通书》中说:“诚者,圣人之本。大哉乾元,万物资始,诚之源也。”此后,不管是理学还是心学,都既把“诚”作为“天之道”,又把“诚”作为一种人伦道德之本体,认为要成贤作圣,最根本的修养工夫,就是要“明诚”。朱熹说:“诚则无不明矣,明则可以至诚。”张载也说:“儒者则因明致诚,因诚致明,故天人合一,致学可以成圣,因得天而未始遗人。”王守仁则说:“良知无所伪而诚,诚则明矣。自信,则良知无所惑而明,明则诚矣。”虽然理学家与心学家在强调“自明诚”与“自诚明”上有分歧,理学家讲“自明诚”,注重“道问学”,心学家们讲“自诚明”,强调“尊德性”,但二者都把发明、洞见此道德本体作为最根本的修行方法,把“至于诚”“与本体合一”作为最高的道德境界,这一点,陆王心学表现得尤为明显。他们所谓“发明本心”和“致良知”,实际上就是发明此道德本体并进而与此本体合一。这自然使人想起禅宗的“明心见性”。禅宗“明心见性”之旨趣无非要人悟得此“本心本体本来是佛”;而宋儒之“自诚明”也罢,“自明诚”也罢,乃至“发明本心”“致良知”等,也同样是要洞明此作为“天道”“人道”之本体的“诚”或者“本心”“良知”,字眼虽有小异,思想路数却毫无二致,都是强调“明本”“反本”“与本体合一”。

由于宋明理学也把“明本”“反本”作为一家思想之归趣,这就使得理学家在修行方法上也逐渐走上注重证悟的道路——因为对于本体的体会只能采取意会或证悟的方法。对此,朱子有“豁然贯通”之说,陆子更提倡“悟则可以立改”,以致张南轩曾评陆学多类禅扬眉瞬目之机;王阳明说得更直接和明白:“本体工夫,一悟尽透”。实际上,当理学采用了佛教的本体论的思维模式和把“明本”“反本”作为一家思想之归趣之后,在修行方法上必定会走上注重证悟的道路。

评论列表(0)