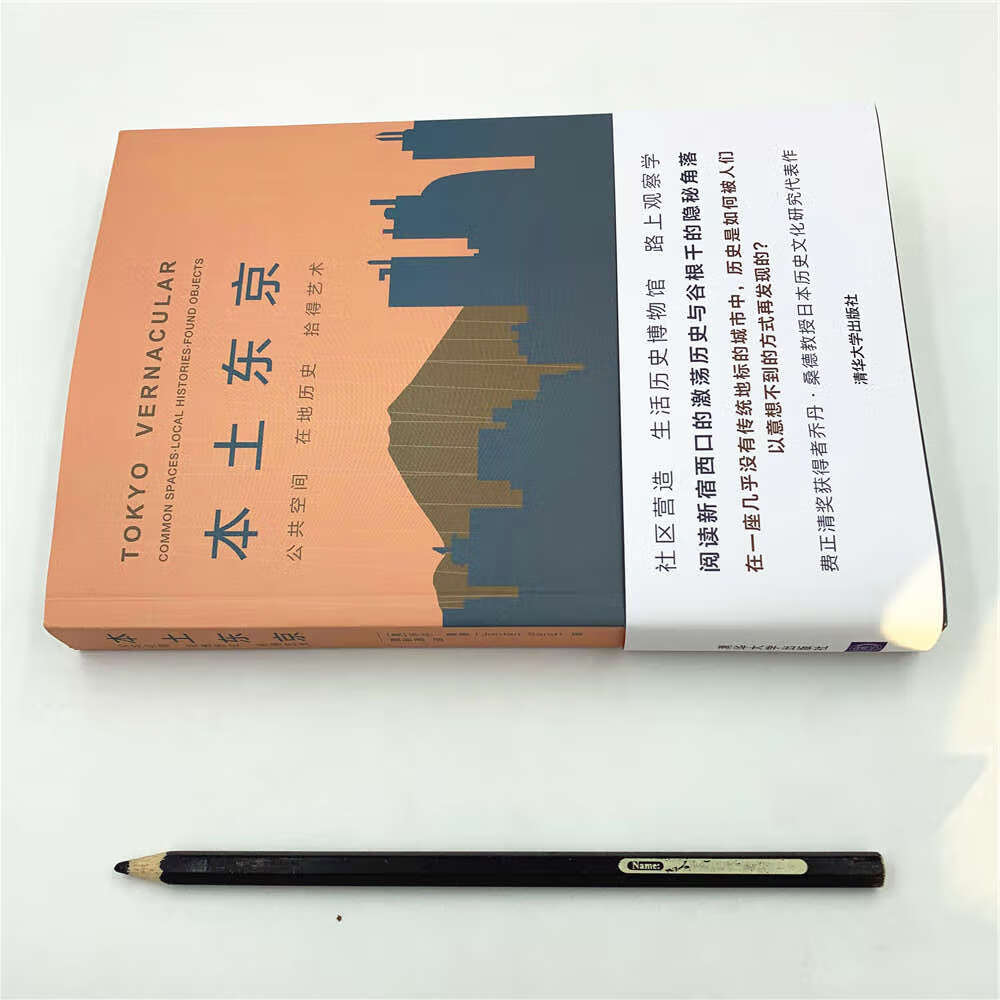

#电子书截图

#电子书简介

导言 /1

第一章广场 /37

第二章谷根千 /77

第三章越轨的物件 /125

第四章博物馆、遗产和日常生活 /155

总结 /199

注释 /233

致谢 /270

译后记 /274

第一章广场 /37

第二章谷根千 /77

第三章越轨的物件 /125

第四章博物馆、遗产和日常生活 /155

总结 /199

注释 /233

致谢 /270

译后记 /274

本书考察了从20世纪60年代开始对东京本土历史的利用和动员所发生的四个场所:公共广场、居住社区、道路和博物馆。这四个场所中的每一个都代表了一种类型的活动,都与城市所有权以及市民们围绕着这些所有权提出的基本诉求相关联,也象征了对于城市空间的一种态度。这四者一起构成了一组关于空间和物品的所有权的分类模型:属于所有人,属于对它进行共同占有的一部分人,属于那些对它进行改造的人,属于被官方界定的遗产范围之内。

中文版序

中国正处在人类历史上范围最大、速度最快的城市转型之中。尽管转型的规模和节奏可能不尽相同,世界上的其他许多国家也曾经历过相似的进程。日本也不例外。随着国民经济的发展,很多人的生活水平得到了提高。与此同时,许多事物也不可避免地在这一痉挛式的城市化中逐渐消失。

这其中,那些最普通和最日常的事物也最容易受到摧毁。相比之下,纪念碑式的建筑更容易得到保存。单独的建筑结构可以被作为纪念碑保存下来,而不影响到城市再开发所推动的经济成长势头。通过展现延续性,纪念碑还能帮助维持既成的权力结构。一个场所离权力中心越远,它就越难以得到保存。

法国哲学家米歇尔·德·塞托(Michel de Certeau)曾经写道:“民族学者和考古学家只有在一个文化已经失去了自我防卫的手段时才会到场。”德·塞托的话捕捉到了所有保护运动背后存在的讽刺性。但我却认为他的话只有一半正确。专家们也许晚到一步,但他们绝对不是孤单上路。作为受害者、委托人以及目击者的本地居民早已于此处存在。在极速的城市化进程中,城市居民在历史的多层地表下重新发现了有价值的事物。他们通过为过去赋予新的意义来为它们提供保护。而许多参与其中的东京市民则意识到,那些对他们来说最重要的东西同时也是最寻常且最难以保存的。

而后,不计其数的小型抗争接踵而至。一家“钉子户”、一条老胡同、一辆有轨电车或是一片旧城墙,这些反纪念碑式的保护运动都向世人提出了疑问:城市是属于谁的?在当下显得不适宜的那些历史遗迹该怎么处理?本土的记忆要如何与不断把事物从本土背景中移除的商业化进行争夺?这些问题没有简单的答案。

我们并不是只通过参加到关于“人民”的宏观叙事中才能体验和表达自己的公民身份。我们还可以通过在日常的事物和地点中表明自己的权利来实现上述目的。因此,这本书所关注的更多的是公民身份而不是怀旧情绪。当中国的读者审视自己所处的正在变化的城市的时候,我希望来自邻国的这些故事能够给予你们启发。当覆盖在城市表面的层层面纱不断被揭开的时候,人们应该如何参与其中并从中找到新的意义?这是我们都应该思考的问题。

乔丹·桑德

2016年于东京

中国正处在人类历史上范围最大、速度最快的城市转型之中。尽管转型的规模和节奏可能不尽相同,世界上的其他许多国家也曾经历过相似的进程。日本也不例外。随着国民经济的发展,很多人的生活水平得到了提高。与此同时,许多事物也不可避免地在这一痉挛式的城市化中逐渐消失。

这其中,那些最普通和最日常的事物也最容易受到摧毁。相比之下,纪念碑式的建筑更容易得到保存。单独的建筑结构可以被作为纪念碑保存下来,而不影响到城市再开发所推动的经济成长势头。通过展现延续性,纪念碑还能帮助维持既成的权力结构。一个场所离权力中心越远,它就越难以得到保存。

法国哲学家米歇尔·德·塞托(Michel de Certeau)曾经写道:“民族学者和考古学家只有在一个文化已经失去了自我防卫的手段时才会到场。”德·塞托的话捕捉到了所有保护运动背后存在的讽刺性。但我却认为他的话只有一半正确。专家们也许晚到一步,但他们绝对不是孤单上路。作为受害者、委托人以及目击者的本地居民早已于此处存在。在极速的城市化进程中,城市居民在历史的多层地表下重新发现了有价值的事物。他们通过为过去赋予新的意义来为它们提供保护。而许多参与其中的东京市民则意识到,那些对他们来说最重要的东西同时也是最寻常且最难以保存的。

而后,不计其数的小型抗争接踵而至。一家“钉子户”、一条老胡同、一辆有轨电车或是一片旧城墙,这些反纪念碑式的保护运动都向世人提出了疑问:城市是属于谁的?在当下显得不适宜的那些历史遗迹该怎么处理?本土的记忆要如何与不断把事物从本土背景中移除的商业化进行争夺?这些问题没有简单的答案。

我们并不是只通过参加到关于“人民”的宏观叙事中才能体验和表达自己的公民身份。我们还可以通过在日常的事物和地点中表明自己的权利来实现上述目的。因此,这本书所关注的更多的是公民身份而不是怀旧情绪。当中国的读者审视自己所处的正在变化的城市的时候,我希望来自邻国的这些故事能够给予你们启发。当覆盖在城市表面的层层面纱不断被揭开的时候,人们应该如何参与其中并从中找到新的意义?这是我们都应该思考的问题。

乔丹·桑德

2016年于东京

版权声明:本站提供的电子书下载/导购服务,如您发现侵犯了您的权益,请通过

举报侵权 进行处理 。

评论列表(0)