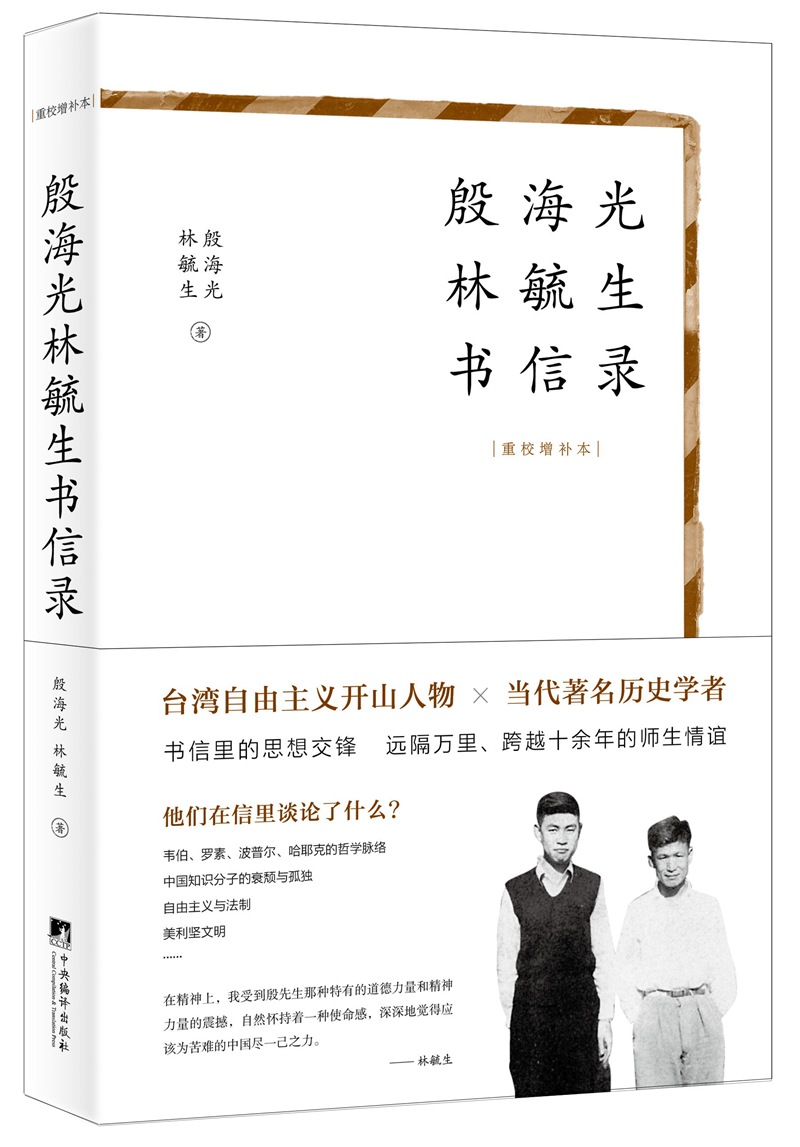

#电子书截图

#电子书简介

你八月十八日写给我的信,老早收到了。自从收到你的信以来,几乎天天想写信给你。只是,思潮起伏,像涨大水时河川塞了口一样,关于学问,关于私事,千头万绪,不知从哪儿说起,所以反而临笔彷徨了。然而,信毕竟非写不可。现在,只拣我认为最重要的写出来。

今天,因为要写信给你,把你的信又看了一遍,真是提神之至。论文笔,你目前当然远不及梁启超。然而,论气势之磅礴,论情理之并茂,说你为—latent[潜在]的梁启超,实在不算过分。又你对于你认为不对的说法能予“痛斥”(引用你的原文),这种作风,在目前的社会,很易使自己陷于不利的地位。但是,我却大为欣赏这种作风。之所以如此,一部分原因,当然是因为我自己也是这种人。不过,更深一层看,是由于我觉得人必须有真是真非,而且有勇气拿出真是真非。这,在当今之世,是多么重要啊!

来信说:“最近小妹寄来五本《文星》,是关于文化论战和胡[适]先生的,读了令人非常气愤!文化沙漠上居然能听到征战的号角,固然是可喜的现象,但两方面都是不学无术一派胡言。”接着你又说:“这仍然是从前绍兴师爷耍笔杆,舞文弄墨的作风,真是如何得了啊!”读到这里,我不禁大笑。老弟!难得你的情感这样丰富,这样认真。不过,你既习社会学及文化人类学,难道不知这种土里只合长出这样的菜?将来真正的高手出来了,还怕这些玩意不烟消云散?

据道路传闻,说在西化派这一方面,是我在后面调度。咳!这真是天大的冤枉。年来我形同隐居,不问外事,报也不看了。除教书糊口以外,我唯一努力的工作就是完成中国近代思想史。哪有闲空去搅这个混水!只是,这场论战中,有一方面是我的学生。论战之初,他们三四人——并不止一位——前来问计。我对于这桩事的态度非常鲜明。我说:第一,我个人决不写文章;第二,要不要打笔仗,这是你们自己的事,我既不反对又不赞成。“可是,”我又说,“如果你们决定打笔仗的话,就得在技术和学问上站得住脚,以免为人所乘。”哦嗬!此语一出,那三四位就纷纷拿文章来改。学生请老师改文章,老师岂有拒绝之理!而我的用字,我的思路,又是别无分店的。这么一来,大家就纷纷议论,说是这些人代他们的老师出马作战。其实,在他们之中,有的个性特强:即令我细心改其作品,也不见得完全接受。比如你所指责的“civilization is syphilization”的怪论,我一再力主删去,无奈该作者拒绝接受。这叫我有何办法?结果外面的人骂我,说我教出这样的门人。台中某大学教授夫人因其夫被骂,特地跑到台北来大兴问罪之师,要打该作者的耳光,并且责问:“你为什么跟着殷海光走?”天哪!殷海光固然学问欠佳,何致唱那些奇说?真是“哑巴吃黄连,有苦无处诉”也。

你对于我托你见A.Wright而你未启齿,这种处置方式和态度,在基本上是quite proper[十分适当]的。莱特教授曾有信来,似乎很客气,而且他寄给我的东西多于我所要求的。我最近想再写信给他夫妇俩,探讨一些问题。你说:“此人甚傲慢”,我不知道这话所指的实际情形是什么。就我所知,年来西方世界研究中国历史和中国问题,在许多方面超过中国人远甚。说句直话,大多数在美而又吃中国历史饭的中国人,至少在理解问题上,在处理材料上,是已经落人之后了。拿莱特教授做例子吧!他写的东西就非常棒,北方口语叫“Ber bon”。我很钦佩他。他寄给我的一篇作品“The Study ofChinese Civilization”[中国文明研究],其中所表现的识度之深宏决非胡适可比。至于才学次于胡适的徒子徒孙们,则更无论矣!目前他们比较吃亏一点的,只是中文较差,而且“体验”(erleben)不足。如果他们自觉到这些缺点,而且又意识到自己已有的成绩高于中国人,把这些横梗于胸,以之临中国留美穷小子们,觉得你们“只不过多认得几个难学的中国字,其实关于中国的东西你们并不知道多少”,那就也许产生一点pride and pre3iudice[傲慢与偏见]了。只有希望你们这样的新人物出来,既懂中国东西,又懂行为科学,建立新史学,这样才能叫人看得起。是吗?

来信所谈学问,我完全同意。

这个暑假被人赠送咖啡四罐,洋书三十四本。对我而言,这真是破天荒的事!在这些书中,有些是学生如罗业宏之流者所送。其中一本叫作China’s Response幻theWest[《中国对西方的回应》]。这《殷海光林毓生书信录(重校增补本)》,在某方面,对我所研究的论题,颇有帮助。可惜接在这《殷海光林毓生书信录(重校增补本)》后面的尚有一Research Guide for它[关于它的研究指南]。我想请你替我买一本,愈早愈好,而且因为怕失落,所以最好挂号寄。此外,请你另外再替我买几本别的书。书到后,连同前次五元一起,我就把书款送到府上,好借此到府上去奉看一次,像前次一样。麻烦你。今年托你的事,到此为止。关于以后朋友赠书的事,我已和李楣商量,实行“一人一年一书”制度。这就是说,大家要送书给我,我当然感谢。不过,有时所赠的书,并不切合我的需要。为顾及大家的财力和我的需要,由我提出书名,一位送我一册,在一年以内不再提出。如果你认为这个办法合理,那么一九六三年我向你提出一次。

又宏祥久无来信,不知他现在何处。近况怎样?时在念中。他跟你有联络吗?

又是写了许多。咱们话说不完的,就此搁笔,以后再谈吧!

……

序言 翰墨因缘念殷师

代序 殷海光先生对我的影响

殷海光·林毓生书信录

一九五七

一九六〇

一九六一

一九六二

一九六三

一九六四

一九六五

一九六六

一九六七

一九六八

一九六九

附录

殷海光先生的志业与台湾的民主发展

林毓生:自由主义、知识贵族、公民德行

在精神上,我受到殷先生那种特有的道德力量和精神力量的震撼,自然怀持着一种使命感,深深地觉得应该为苦难的中国尽一己之力。

——林毓生

殷先生毫无疑问是中国在20世纪下半叶的公共知识分子的一位先驱与表率。……热烈地参与当时的各种政治社会的活动与讨论,从此终生把他的知识与理念,投入公共空间,发为社会良知、批判意识与抗议精神。甚至不惜冒着自己职业与生命安全的危险,为当时台湾与20世纪后半叶的华人世界树立了一个公共知识分子的典型。

——张灏(台湾“中央研究院”院士)

殷海光,对我来说意味着解放。……他的思想,是对当时台湾沉闷压抑的政治空气的一种突破;那时候的台湾青年,只要对那样的现实有所不满,很难不受到殷先生的影响。

——钱永祥(台湾“中央研究院”人文社会科学研究中心研究员)

走近殷海光,让我获得了对那个时代更为真切的感受……殷海光这一切仍旧是受到其道德热情的影响,他的学生林毓生称其为具有强烈道德热情与诗人气质的人,提倡科学只是满足道德热情的道路。殷海光对此也甚为称许,认为道出了其“心灵深处多年来‘紧张’之源”。

——章清(复旦大学历史系教授)

本书收录殷海光、林毓生的通信六十余封,以及林毓生纪念先师、追忆求学历程的四篇文章。殷、林二人的通信起自一九五七年,终于一九六九年殷海光去世,其中大多数信件为林毓生赴美求学后所写。两人在这些跨越大洲的信件中无所不谈,从留学琐事到家庭碎务,从推荐书单到讨论重要学术问题……一个时代的思想线索隐隐可见。时移世易,但师生情谊从未改变,其中蕴含的现代理性和道德自觉令人动容。

1. 手写信件承载历史与思想,一个时代的思想线索隐隐可见。师生二人在信中谈论哈耶克、波普尔、韦伯、克拉克洪、胡适等中外著名思想家,世界的当代思想史、中国自由主义思想史就在俩人笔端泼洒而出。

2. 一个敏锐的青年学子,一个坚韧的自由斗士,一段合乎理性的师生对谈。两人时有理解,时有对驳,言语间没有客套,堪称当代师生之谊的典范。

3. 精装小开本,装帧设计精美,方便阅读,适合珍藏。

序言

翰墨因缘念殷师

林毓生

在《殷海光书信集》出版以后,我就辗转接到殷师母夏君璐女士在先师海光先生逝世后不久,托人带至香港友人处存放的,历年来我写给殷先生的书信。当时看到了这些信,真是百感交集。最初一封是二十多年前,在大学三年级的暑假,我在狮头山上海会禅寺中读书时写给他的。竟然经殷先生生前妥为保存,又经殷师母费心与殷先生的其他来往函件一起送到香港。我对此信早已忘却,现在原件居然又寄回我这里。二十多年的时光已经过去了,殷先生逝世已经十年有余,世事与国事也发生了许多重大的变化,而我自己也早已进入中年;但,在大学时代跟随殷先生那几年的读书生活,现在回忆起来,却仍历历如在目前。当时虽然对于身边所见之种种,深致愤慨,然而,精神却是无比昂扬与奋发的。主要是因为:在思想上,受到了殷先生的启蒙,看到如何进展的远景;而在精神上,受到了殷先生那种特有的道德力量与精神力量的震撼,自然怀持着一种使命感,深深地觉得应该为苦难的中国尽一己之力。因此,青年人所易有的忧郁与寂寥的情怀,虽然有时也曾来袭,却从未占据自己的心灵。

一九六〇年我离台来美,转瞬已二十年。羁旅异邦,心情是寂寞的。从一九六一年至一九六九年,殷先生给我的信可说是在羁旅生活中得到的最大的鼓励与支持。殷先生的信都是挂号寄达的,在芝加哥大学读书的那几年,有时中午或下午从外边回到宿舍,看到来自台湾的挂号信通知单,便知道一定是殷先生的信到了,心中立刻感到无比的高兴。马上放下别的事,骑脚踏车到邮局签字把信取出。先在邮局中打开匆匆看一遍,然后骑车回到校园中,找一个安静的角落,坐下来再看一遍,晚上吃过饭,往往会看第三遍以后才开始读书或写作。

我在一九六四年,因先严的身体不佳,而博士论文的研究工作一部分也可在台湾进行,刚巧海耶克(Friedrich A. Hayek)师所推荐的奖学金可由我自由运用,并未限制要待在芝大,遂返台住了半年。因此,得以与殷先生重聚。在台期间,殷先生时常邀我到他府上吃饭,每次只有我们师生二人,师母与师妹并不上桌。师母在厨房忙,师妹则负责端菜。每次我跟殷先生说,请师母与师妹一起来,他总是笑着答道:“她们忙,让我们先吃。”我提了几次,但毫无动静,以后也只好不说了。殷府的菜肴,鲜美而不奢,没有酒。往往我们刚开始吃了不久,就大讲起学问与世事来;每次我讲到他赞许或会心的地方,他就用筷子夹一块好吃的菜放在我的盘子中,以示奖励。这使我忆起大学二年级最初跟随殷先生读书的时候,因为有许多问题要请教,问他是否有时间详谈,他约我在寒假期间每礼拜四下午两点钟到他家去。那时他与师母住在公家配给《自由中国》杂志社的宿舍内,与另外一家人合住一幢房子。他与师母的房间是一进门往右走,大约只有七八个榻榻米大,白天是书房兼客厅,晚上把被褥从壁橱中拿出,铺下来就睡在地板上。他的家虽然很小,但收拾得窗明几净,令人觉得甚为舒适。那时,师母正怀着尚未出世的文丽,每次我来,她把红茶或者咖啡冲好以后,就出去散步,我们师生便开始对谈。当时我问到或讲到他赞许或开心的地方,他便把放在桌上从“美而廉”买来的小点心拿一块给我吃,我只得一边吃一边讲。那是一九五五—一九五六学年度寒假里的事情;当时大家都非常清苦,很少吃到如此精美的点心。这样的师生论学之乐,虽然事隔二十多年,现在回想起来,还是能清楚地记得。

和殷先生谈话是人生难得的境遇。他那低沉而富磁性的声音说起话来,隽语如珠,灵光闪闪,偶杂含意深邃的幽默突梯(但从未为说笑话而幽默),在辞锋犀利的分析中夹带着道德的热情与对中国和世界的关怀。他与学生相处,一向坦诚相见,和蔼若朋友然;但,与殷先生接触,无论过从如何亲密,彼此之间总有一种“君子之交淡如水”的距离感。殷先生是属于五四时代的杰出人物,他为中国的思想革命贡献了一生,与师友学生交往也是站在这一个“公”的前提之下进行的。他欣赏或憎恶一个人,是与他觉得这个人对中国的前途是否已经或可能有

与他觉得这个人对中国的前途是否已经或可能有所贡献有关。殷

先生生活格调高,道德想象深远,感情真挚而丰富,和他相处,

自然会感到浓郁的人情味和“奇理斯玛的”(charismatic)震撼。

不过,这一切皆因彼此志同道合之故,极少有个人“私”的成分。

相反的,当他发现某人言行并不是根据他的了解所想象的那样,

关。殷先生生活格调高,道德想象深远,感情真挚而丰富,和他相处,自然会感到浓郁的人情味和“奇理斯玛的”(charismatic)震撼。不过,这一切皆因彼此志同道合之故,极少有个人“私”的成分。相反的,当他发现某人言行并不是根据他的了解所想象的那样,他便不能不视情况之严重性而与之疏远或断绝往来了。殷先生一生绝不是没有可以批评的地方;但,他于生活与理想之间,求其一致的努力,所显示的光风霁月的道德境界,是令人景仰的。

殷先生逝世至今已经十多年了。现在每次想到再也见不到他,再也不能和他一起讨论学问、品评人物,再也不能接到他的论学感怀的长信,内心深处所感到的空虚与悲哀仍与在一九六九年九月二十日夜里于麻省剑桥听到他逝世噩耗时一样的强烈。像殷先生这样的人,在这个世界上是很难再找到了!

自从一九七五年十二月接到我写给殷先生的许多封书信以后,心中不时浮起把我们的通信编辑出版的念头。但,由于我的工作甚为忙碌,以及其他种种思虑,这桩事竟然拖延至今,一晃儿,已经是四年多了。去年,台湾出版界热心人士出版了印刷精美的《殷海光先生文集》上下两册。我为纪念他逝世十周年,也曾在八月中旬写就《在转型的时代中一个知识分子的沉思与建议》(后经《中国时报·人间副刊》在十一月廿四与廿五两日连载发表,现已收入拙著《思想与人物》),就殷先生一生关怀的自由、民主、法治与中国文化的前途,提出了我目前的看法,希望能在思想内容或论式转折上,推进一步。现在为了追念过去跟随殷先生读书与论学的生活,以及其他的一些意义,决定把我们之间历年来的通信编辑发表。(在我给殷先生与殷先生给我的书信中,夹注号[]以内的话,都是原信所无,现在为出版本书,我所做的翻译或注释,其中一部分曾参考《殷海光书信集》中编者卢鸿材先生所做的翻译或注释。)

正如看过我的中、英文论著的读者所知,我现在的思想内容与思想方式和殷先生的论著所显示的,有相当的不同。(但,与殷先生为自由、民主、法治奋斗的志业,在大方向上则完全相同。)另外,当重读我写给殷先生的书信以后,发现现在已经不能同意我在一些书信中的见解。例如:Clyde Kluckhohn(克莱德·克拉克洪)的文化相对论,我在大学时代接触之后,心中颇为兴奋,可说当时是经由他的著作才渐渐进入人类学理论的领域;但,现在从波拉尼(Michael Polanyi)的知识论的观点去看,发现Kluckhohn 的理论相当肤浅。另外,在抵美以后最初写给殷先生的几封信中,对有卓著成就的西方社会科学家们,动辄冠以“大师”的头衔,这反映了当时颇为西方社会科学所提出的种种“系统分析”所震慑的心情,而这种心情也意味着对当时国内支离破碎、迂腐而顽固的学术界的反抗。但随着时间之流逝,心情也渐趋平静,我同时也逐渐研读了一些哲学、文学、神学与倾向人文的史学的典籍,发现现代西方社会科学,因受到基本假定的限制,对人间事物的了解实在是有限的。我在这里,无意否定西方社会科学应有的地位,但要提醒大家:在攻读西方社会科学理论之时,我们要特别注意不要被其术语(jargons)所眩惑,同时我们要探讨它的基本假定与表面上看去颇具系统的理论之间的关系。当然,在我们研读人文学科的著作时,也要应用这个态度。

然而,现在在这里既是发表过去的书信,当然要存真。唯一要求读者的是:请注意每封信撰写的年、月。信中内容表达的,是我当时写信时的思想与感受,并不一定与我现在的思想与感受完全相同。我的思想内容与思想方式的改变,是在大学时代以后,近二十年来读书与思考的结果。不过,我的思想基本取向则始终未变。二十年来,海外中国知识分子的思想取向,可说是在极不稳定、极为浮泛、上下翻腾的情况之中。从右至左(甚至从极右转到极左—这两者之间,距离可能最短)、从左至右、从中间转到偏左、从中间转到偏右,各式各样的转变都有。与这些形形色色的思想转变相比较,我的思想取向,从大学时代受到殷先生的启蒙,开始服膺理知的自由主义以来,至今一贯未变。这一点我想是可以告慰先师在天之灵的。

自由主义在西方正面临着许多危机,此处无法细述;而它在中国是否能够逐渐实现,实在地说,一向相当渺茫。因为每个时代反自由的力量往往大过促进自由实现的力量。自由主义认为个人是一不可化约的价值,所以不可化约为别人的工具。这种人的尊严,必须建立在人的自由之上—有了人的自由,才能有人的尊严。为了保障人的自由与人的尊严,则必须建立民主与法治的制度。这些,只要我们根据理性与爱心确认它们是我们的理想,我们就不能说它们不是我们的理想,除非我们愿意自相矛盾。不少中外知识人都会犯一种毛病:在理想屡受挫折、悲愤填膺、痛心疾首之时,便怀疑自己的理想之正确性;然后,不是找寻一大堆理论彻底毁灭自己的理想,便是变得玩世不恭,或投身至一套假理想以补内心之空虚,或变得心灰意懒、百事消沉。事实上,这些现象往往是,

实上,这些现象往往是,

至一套假理想以补内心之空虚,或变得心灰意懒、百事消沉。事

实上,这些现象往往是,自己的罪恶感—因承担不了自己的理

想—而导致的精神分裂。然而,真正的理想向来是很难实现的。

“知其不可为而为之”不应斥之为孤高;既然找到了终极关怀,

自然可以安身立命,择善固执。何况,维护自由的民主与法治的

实现,实质地说,是一程度问题。只要真心觉得它们应该是我们

奋斗的目标,我们就应该不断朝着这个方向努力,能做多少,是

多少。这不仅是为了保持自己思想的完整性,从实效的观点来看,

只有执着自己的理想,才有希望切实找到它的某种程度之实现的

方法与步骤。

自己的罪恶感—因承担不了自己的理想—而导致的精神分裂。然而,真正的理想向来是很难实现的。“知其不可为而为之”不应斥之为孤高;既然找到了终极关怀,自然可以安身立命,择善固执。何况,维护自由的民主与法治的实现,实质地说,是一程度问题。只要真心觉得它们应该是我们奋斗的目标,我们就应该不断朝着这个方向努力,能做多少,是多少。这不仅是为了保持自己思想的完整性,从实效的观点来看,只有执着自己的理想,才有希望切实找到它的某种程度之实现的方法与步骤。

我寄给殷先生的信大部分都没有留存副本,今天能在这里与殷先生寄给我的信,按通信之次序一起编排发表,是得自殷师母夏君璐女士与尚未谋面的卢鸿材先生之赐,谨此致谢。

一九八〇年

评论列表(0)