#电子书截图

#电子书简介

基本信息

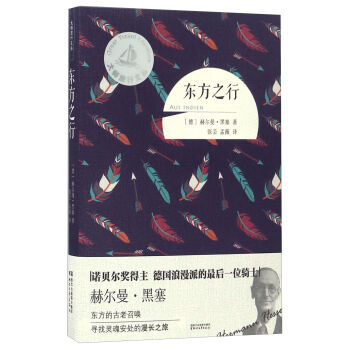

书名:东方之行/大师旅行文丛

:32.00元

作者: 赫尔曼•黑塞;张芸 孟薇

出版社:浙江文艺出版社

出版日期:2017-01-01

ISBN:9787533946968

字数:

页码:206

版次:1

装帧:平装

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

赫尔曼•黑塞的心中有一座东方文化的圣殿。其中既陈列着他对于以中国、印度为主要代表的东方文学、绘画、宗教的独到的见解,也镌刻着他用讽刺故事、童话、寓言所描绘的东方图景。但无论他是在试图厘清佛教、婆罗门教与印度教之间错综复杂的关系,还是以极具民间传说色彩的方式讲述一位具有“印度式生命轨迹”的国王的故事,都无一例外都表达了贯穿其一生创作的主题:个体在积极寻求本真自我的过程中力图实现分裂自我的和谐统一。

内容提要

《东方之行》收录了赫尔曼•黑塞对以印度为主要代表的东方文化的理解与认识的文字。他对印度的文学、绘画、宗教以及经典典籍都有着独到的见解。黑塞所论的问题涉及到:佛教、婆罗门教与印度教之间的关系,印度的童话,佛教教义的解读,对于《奥义书》等典籍的阐释等。此外还有关于印度的五个小故事。其中包括了极具民间传说色彩的传奇“一位印度王的传奇”,具有佛教意味的“印度式生命轨迹”,讲述西方人在异域世界经历的“罗伯特•阿吉翁”,寓言“森林人”以及一个以印度殖民为背景的讽刺故事“新娘”。这五个故事有的诙谐,有的沉重,但无一例外都表达了黑塞创作的主题:个体的一生都在积极寻求本真自我的过程中力图实现自我的和谐、实现人性神性的统一、实现人与自然的统一。

目录

我与印度及中国的关系

怀念印度

中国人

印度访客

对亚洲的回忆

对印度的回忆

凯泽林的旅行日记

异域艺术

东方文学的杰作

印度智慧

印度童话

日记选摘

印度之魂

印度教

探究印度

直视远东

故事

一位印度王的传奇

新娘

罗伯特•阿吉翁

森林人

印度式生命轨迹

作者介绍

赫尔曼•黑塞(1877—1962),出生于德国南部的小镇卡尔夫,曾就读墨尔布隆神学校,因神经衰弱而辍学。1899年,自费出版了部诗集《浪漫主义之歌》,未获得公众承认;1904年,以部长篇小说《彼得•卡门青特》轰动德国。后来,他辞去工作,专事写作,先后完成《在轮下》(1906年)《盖特露德》(1910年)《罗斯哈尔特》(1914年))等早期重要作品。1912年,黑塞移居瑞士并在1923年加入瑞士国籍。次世界大战结束之后,黑塞的创作发生了明显的变化,试图从宗教、哲学和心理学方面探索人类精神解放的途径。这时期的主要长篇小说有《德米安》(1919)、《悉达多》(1922)、《荒原狼》(1927)、《纳尔齐斯与歌尔德蒙》(1930)和《玻璃球游戏》(1943)等。其中《荒原狼》轰动欧美,被托马斯•曼誉为德国的《尤利西斯》。1946年,黑塞获得诺贝尔文学奖。

文摘

我与印度及中国的关系

nn

孩提时起,我便从外部熟稔印度的气韵,我的外祖父、母亲和父亲都曾长期生活在印度,会说印度的语言(马拉雅拉姆语、卡纳达语、印度斯坦语,外祖父还懂梵语),我们家里有许多印度的物件、衣服、织物、图画,等等,不知不觉中我已汲取了如此许多对印度的认识。让我尤为难忘的是母亲讲述的她在印度度过的那美好动人的时光。我的父母和外祖父母都是传教士,外祖父在印度传教几十年。但是他们三人都不是那种普通的传教士,他们喜欢印度的语言和灵魂,并且颇有研究。我记得父亲有一本手抄的书,里面记录着他在印度期间写下的许多东西,我特别记得,书中有许多佛教的祷告词,是父亲翻译的,有的译成德语,有的译成英语,他偶尔会读给我们听,看得出他对这些祷告词虔诚和诗意饶有兴趣。

n我的父母和外祖父母很喜欢印度,也非常乐意去了解印度,然而他们的基督教信仰是他们的障碍,他们肯定印度和印度的思想,不过有所保留,他们认为只有耶稣的教导才是神圣并且有决定性的,就如他们也敬重歌德和其他西方的智者,却始终带有那种让我不快的保留。

n自从离开祖宅,我再没有接触过与印度有关的事物,那时的影响全然留存在潜意识中。二十七岁左右,我开始研*本华时,才再次接触到印度的思想,随后几年中,我经常碰到一些探求者,他们的思想大部分或多或少都带有神智学色彩,我通过他们也越来越多地接近印度的本源,了解了《薄伽梵歌》的译本,从那时起开始熟悉印度思想。很快我又接触到诺伊曼翻译的《法句经》以及奥尔登贝格著的《佛陀》,后来又读了多伊森翻译的著作。

n我当时的哲学思想是一种虽然成功、却倍感疲惫并且生厌的生活哲学,我把整个佛教理解成顺应天命和苦行,理解成遁入空门、无欲无求。这种观念持续多年。

n我的东方知识和思想因中国人而充实并且得以修正,这些中国人是我通过卫礼贤的译著逐渐认识的。之前我已经从父亲那里对老子有所了解,父亲又是从蒂宾根的格里尔教授那里得知老子的(格里尔自己也翻译了《道德经》)。父亲一生都是虔诚的基督徒,但是始终在探索并且绝不恪守教条,他在生命的后几年深入研究老子,并且经常把老子跟耶稣进行比较。我自己则是几年之后研读老子,他在很长一段时间里带给我重要的启示。

n在其他方面,例如在我从一些心理分析学说得出的结论中,我也越来越多地看到一种我心目中的智慧典范,看到那种对综合思维的认识,一种双向的、而非单一的思维。简短的文字难以阐明我这一思想发展的各个阶段。虽然我的人生经历越来越沉重,而且带给我巨大的痛苦,但是顺应天命却越来越远离我的思想,我自己有时也把这一思想转折称之为从印度到中国的转折,也就是说,从苦行的印度思想转向接近生活的、“肯定式的”的中国思想。

n对我而言重要的东方书籍有:《薄伽梵歌》、《佛陀语录》、多伊森翻译的《吠檀多》和《奥义书》、奥尔登贝格的《佛陀》、《道德经》(我读过所有的德语译本)、《论语》和《庄子》。

n序言

评论列表(0)